Retour en juin 2014 : les orages de la Pentecôte

- Détails

- Publié le : Dimanche 8 Juin 2025 06:00

- Écrit par : Robert Vilmos

Préambule

Dans le cadre de notre rubrique "Climats d'hier et d'aujourd'hui", nous allons réanalyser en détail des épisodes météorologiques récents et remarquables de ces dernières années, en essayant d'expliquer les causes et conséquences de ces épisodes, à raison d'une analyse par mois.

Dernier volet de la série : les orages de la Pentecôte 2014.

Contexte général

Le mois de juin 2014 est un mois « normal » par rapport à la situation du réchauffement climatique telle qu’elle était en 2014, ce qui signifie que par rapport au climat d’avant, les températures sont (légèrement) supérieures, tout comme les heures d’insolation et le total des précipitations, alors que le nombre de jours de précipitations est quant à lui légèrement inférieur. Si l’on compare avec les normales 1991-2020, cet écart devient moindre, sauf pour les précipitations, qui restent quelque peu excessives même par rapport aux nouvelles normes.

Quelques valeurs pour la station d'Uccle

| Juin | T° moyenne | Précipitations |

jours de pluie | Insolation |

| Valeurs 2014 | 16,5°C | 95,0 mm | 12 | 207 h |

| span>Normale 1901-1980 | 15,5°C | 67,4 mm | 15 | 195 h |

| Normale 1991-2020 | 16,7°C | 70,8 mm | 14 | 199 h |

Les mois précédents ont par contre été particulièrement doux. L’hiver 2013-2014, avec une moyenne de 6,3°C à Uccle, se retrouve même en troisième position parmi les hivers les plus doux, après les 6,6°C de l’hiver 2006-2007, les 6,4°C de l’hiver 2015-2016 et ex-aequo avec les hivers 2019-2020 et 2023-2024. La caractéristique première de l’hiver 2013-2014 a été l’absence presque complète de froid.

Le printemps 2014, à l’opposé du printemps 2013, a été très doux aussi et termine, avec 11,7°C à Uccle, en quatrième position parmi les printemps les plus doux, après les 12,3°C de 2007, les 12,2°C en 2011 et les 11,8°C de 2025.

Ceci a bien entendu une répercussion sur la température des eaux côtières, et même de celle plus au large. Durant la période qui nous intéresse (7 au 9 juin 2014), la température de l’eau à la bouée 62304 (Sandettie Buoy, à 15 km au large de Calais et environ autant au large des côtes anglaises) est de 14,1°C. Il s’agit de la 2e plus haute température de l’eau sur la période 2005-2014, avec un excès de 0,9°C par rapport à la moyenne de cette période.

Au point de mesure Euro Platform, situé à quelques 50 km des côtes de Zélande, les températures de l’eau, pendant la période concernée, sont quasi similaires et se retrouvent, là, en 3e position par rapport à la période 2005-2014. L’écart à la moyenne est de 1,2°C. Par rapport à des époques plus anciennes, cet écart dépasse 2°C. Or il faut savoir qu’un écart de 1 ou de 2°C au niveau de l’eau, qui a une forte inertie thermique, peut être considéré comme significatif. Il faut savoir aussi que les précipitations augmentent en moyenne de 7% par degré supplémentaire. L’excès de précipitations observés en juin 2014 n’est sans doute pas totalement étranger à ces eaux maritimes trop chaudes. Par contre, le lien entre ces eaux trop chaudes et les orages violents observés entre le 7 et le 9 juin est beaucoup plus difficile à établir.

La carte ci-après reprend la position des points de mesure de la température de l’eau.

Les tous premiers jours de ce mois de juin 2014 sont caractérisés par des températures de saison et un assez bon ensoleillement. À partir du 3 juin, le ciel devient plus nuageux avec l’arrivée de précipitations qui, par endroit, se font intenses. C’est ainsi qu’on observe 28,6 mm à Beitem, 20,8 mm à Stabroek et encore 13,7 mm à Dourbes. Le lendemain, 4 juin, on récolte 34,4 mm dans le pluviomètre de Sint-Katelijne-Waver, pendant qu’on mesure 33,8 mm à Uccle, 27,3 mm à Sivry, 24,3 mm à Buzenol et 22,0 mm à Semmerzake. D’autres stations reçoivent également de bonnes pluies, tant le 3 que le 4 juin, si bien qu’on peut parler de sols bien imbibés sur de grosses portions du territoire belge. Ensuite, à partir du 6 juin, les températures commencent à bien monter, pour dépasser 25°C dans la plupart des régions. Nous avons déjà là deux ingrédients essentiels pour la formation d’orages : l’humidité et la chaleur.

L'épisode orageux du 7 - 9 juin 2014

Samedi 7 juin

Notre pays se trouve à l’intérieur d’un secteur chaud, avec un ciel voilé de cirrus et de cirrostratus, en dessous desquels se développent des stratocumulus et des altocumulus, ces derniers prenant parfois des formes lenticulaires au nord-est du pays, et des formes plus instables (floccus et castellanus) ailleurs dans le pays. Cependant, malgré ces présences nuageuses, denses par moment, les températures s’envolent, avec 27°C au centre du pays et 28 ou 29°C en Campine en fin de matinée déjà, le tout par petit vent de sud-est.

Source : KNMI

Mais la zone de convergence préfrontale arrive trop vite, avec de nombreux altocumulus et stratocumulus, localement doublés de cumulus, tandis que persistent les cirrostratus et les altocumulus castellanus. Dès ce moment, le vent se met à souffler d’ouest à sud-ouest et la température baisse un peu, ce qui inhibe la convection.

Ce basculement du vent favorise également la mise en place de la brise de mer, qui affecte d’abord la Côte d’Opale en France, de Calais à Dieppe dès le début d’après-midi, avant de se propager vers Dunkerque, puis vers le littoral belge.

Les températures, du coup, chutent dans ces régions côtières, parfois en dessous de 20°C, pendant que les stratocumulus se font abondants vers midi et en début d’après-midi. Mais après, les éclaircies reviennent en force dans tout le pays, accompagnées de cirrus et de bancs d’altocumulus, toujours avec une tendance aux lenticularis et aux castellanus.

Webcam de Dourbes

Pendant ce temps, une nouvelle zone de convergence se dessine sur la France et s’étend progressivement jusqu’à l’ouest de notre pays. Ainsi, le vent revient au sud-est et nous ramène la chaleur, avec des valeurs à nouveau proches des 27 ou 28°C en soirée.

Source : KNMI

Cet air chaud, à l’ouest du pays, va directement buter sur la brise de mer, à quelques trente kilomètres du littoral, en générant un véritable pseudo-front séparant (dans les basses couches) l’air frais de la mer de l’air chaud de l’intérieur. Sur ce front naîtra, près de Béthune, une supercellule qui se développera jusqu’à provoquer des grêlons de 6 à 7 cm à Wingene, en Flandre Occidentale. Les interactions entre cette supercellule et le pseudo-front créé par la brise de mer seront étudiés en détail sous la rubrique « Analyse en détail de quelques événements » du présent dossier.

Un peu plus au sud, sur la ligne de convergence proprement dite, une autre supercellule se formera dans les environs d’Ath, au Hainaut, pour ensuite se diriger droit sur Bruxelles et y déverser des grêlons de 5 à 6 cm en plein sur un match de football.

Évolution de la supercellule bruxelloise. Crédit photo : Jean-Yves Frique – Belgorage

La supercellule photographiée à 20h57 depuis la province de Hainaut

Crédit photo : Jean-Yves Frique – Belgorage

Plus tard dans la nuit, le temps fraîchira quelque peu sur l’ensemble du pays, avec une brève accalmie nocturne avant l’arrivée, dès le matin, de nouveaux orages.

Dimanche 8 juin

Le 8 juin, notre pays se retrouve dans un air plus maritime, mais toujours du côté chaud du front.

Source : KNMI

Cette journée sera caractérisée par deux offensives orageuses marquées, l’une se manifestant (tôt) en matinée et l’autre, en fin de soirée.

La première se présente dès 7 heures du matin sous la forme d'un système convectif de méso-échelle remontant depuis la France et s’atténuant rapidement. Mais il nous réserve des surprises malgré tout, en se réactivant localement en province de Namur et en prenant même des allures supercellulaires. Plus tard en matinée, une des branches du système se transforme en écho en arc affectant la région de Liège, puis le Limbourg avant d’atteindre les Pays-Bas et l’Allemagne.

Ailleurs dans le pays, la perturbation est bien plus modeste, avec des bancs de stratocumulus étendus et des cumulonimbus enclavés avec de petites averses.

Webcam d’Overijse – 08/06/2014 à 8h59

L’après-midi, à l’arrière de la première offensive orageuse, des infiltrations maritimes ont lieu dans les basses couches, avec une très faible circulation de nord à nord-est qui se glisse en dessous du courant général lié au secteur chaud, de sud à sud-ouest dans les couches moyennes. Il se forme alors une inversion assez basse, se situant à un petit millier de mètres d’altitude, en dessous de laquelle se forment des cumulus humilis.

Région de Rochefort – 08/06/2014 à 14h03 – Crédit photo : Samina Verhoeven – Belgorage

Au littoral, le ciel devient même quasiment serein, sous une brise de mer soufflant de nord-ouest, puis de nord. À l’intérieur des terres, le vent est faible de nord-ouest dans les plaines flamandes, et de nord à nord-est dans les parties centrales, méridionales et orientales du pays.

Les températures, quant à elles, atteignent 21 à 22°C dans la zone côtière, et 26 à 27°C au centre de la Belgique. Le sud du pays, à l’abri des influences maritimes, connaît une journée très chaude avec près de 31°C.

Le retour des altocumulus à tendance instable le soir présage déjà de ce qui nous attend quelques heures plus tard.

En effet, des orages intenses se préparent déjà depuis un bon bout de temps en France, avec à nouveau des développements supercellulaires. Ces orages frapperont à nouveau durement le pays durant la nuit, tant à l’ouest qu’au centre-est.

Ci-après, la supercellule observée un quart d’heure plus tôt. Elle est encore en France mais déjà bien visible depuis la Belgique.

Orage supercellulaire sévissant dans le département des Ardennes en France

et observé à 23h14 depuis la région de Bertrix en province du Luxembourg

Crédit photo : Samina Verhoeven – Belgorage

Lundi 9 juin

Le 9 juin commence par du beau temps, avec quelques cirrus et quelques altocumulus castellanus, mais le ciel se voile par la suite avec l’arrivée d’une nouvelle zone orageuse dès la matinée.

Celle-ci aborde notre pays vers 10h15 sous la forme d’un MCS remontant de la France.

La première région touchée est la botte du Hainaut, soit les environs de Chimay, Couvin, Charleroi et Gerpinnes. Et comme la veille, les orages s’activent au moment où le système convectif passe la frontière belge. Par la suite, les orages se dirigent vers l’est du Brabant Wallon et du Brabant Flamand où ils provoquent vent, pluie et inondations, voire même un peu de grêle en fin de matinée. Ensuite le système s’évacue en passant par la Province d’Anvers et en gardant toute sa puissance.

Une accalmie suit. Après les mammatus à l’arrière du système et encore pas mal de castellanus, les éclaircies nous reviennent, et se révèlent très belles par endroit. Les températures, du coup, remontent en flèche. À l’aéroport de Bruxelles-National, par exemple, la température passe de 20°C à 13h00 à 27°C à 14h20. En Campine, à Kleine Brogel, on passe de 19°C à 30°C entre 13 et 16 heures.

Webcam de Kampenhout –Source : Skystef

D’une façon générale, l’après-midi, il fait entre 27 et 28°C au centre du pays, mais aussi en Haute Ardenne, tandis que les 30°C sont atteints ou dépassés en de très nombreux endroits en Campine, dans les vallées ardennaises et en Gaume. C’est dans cette dernière région qu’il fait le plus chaud, avec jusqu’à 33°C dans la région de Virton.

Inutile de dire qu’avec l’humidité laissée par les orages de la matinée, l’instabilité devient particulièrement forte, avec des MLCAPE rarement atteintes en Belgique, de l’ordre de 3000 J/Kg. Cependant, malgré les températures élevées, la convection prend du retard. L’afflux d’air est en fait (relativement) encore plus chaud en altitude, si bien qu’une inversion « couvercle » se met en place, sans doute autour des 500-600 mètres d’altitude. C’est ce qui explique les températures aussi élevées sur les plateaux ardennais qu’en plaine.

Il n’y a donc pas de convection au départ du sol, et donc pas de cumulus (sauf en Haute Belgique, située au-dessus de l’inversion) mais ça bouillonne fort dans les couches moyennes. Outre les altocumulus castellanus précités, nous voyons apparaître dans nos cieux, en fin d’après-midi, des nuages extrêmement rares en Belgique, des asperitas (ancien nom : « asperatus undulatus »), nuages bien plus fréquents sur les Grandes Plaines américaines que sur notre petit pays.

Bruxelles-Forest – 9 juin 2014 à 17h53 – Crédit photo : Robert Vilmos

Au même moment, une offensive orageuse majeure est en train de se développer rapidement sur le sud du pays. Il faut savoir que là, c’est carrément tout le profil atmosphérique qui est digne des Grandes Plaines américaines. Nous avons en effet une mince couche d’air particulièrement humide (à Humain, entre Rochefort et Marche-en-Famenne, on observe des points de rosée de 20 à 21°C pour des températures de 27 à 28°C), surmontée d’une masse d’air nettement plus sèche, dont la limite au sol effleure l’extrême sud de la Belgique sous la forme d’une « dry line » (à Buzenol, non loin de Virton, les points de rosée sont déjà bien plus bas, de 12 à 13°C pour des températures de 31 à 32°C).

En plus de cela, les gradients thermiques des couches moyennes sont parmi les plus élevés connus en Belgique. En recalculant les valeurs d’après les modèles et d’après les sondages réels d’Idar-Oberstein, nous constatons qu’au-dessus de la Province du Luxembourg, la décroissance thermique atteint 0,8°C par 100 mètres entre le niveau 850 hPa et le niveau 500 hPa, soit entre 1550 et 5840 mètres d’altitude environ.

Une seule image résume à merveille ce que cela peut donner.

Près de Laroche-en-Ardenne à 18h44

Enclume du système orageux parsemée de mammatus

Crédit photo : Samina Verhoeven – Belgorage

Ces orages, tout comme ceux des 7 et 8 juin, seront étudiés minutieusement sous la rubrique « Analyse en détail de quelques événements » juste ci-dessous.

Analyse en détail de quelques événements

Il s’agit ici de la partie la plus complexe du dossier. C’est pour cette raison que nous nous efforçons d’abord de clarifier certaines notions.

La brise de mer

Ce phénomène, très connu, est engendré par la différence de température entre la mer et les terres. En été, elle se lève souvent en fin de matinée et souffle plus ou moins perpendiculairement à la côte. Plus tard en après-midi, quand la brise de mer se renforce, la force de Coriolis intervient et la brise dévie de plus en plus vers la droite.

Le long de la Côte Belge, la brise de mer – pour autant qu’aucun autre vent n’interfère – souffle donc d’abord de nord-nord-ouest, puis petit à petit, elle bascule vers le nord puis le nord-est. Le long de la Côte d’Opale, entre le Cap Gris-Nez et Berck, la brise de mer souffle d’ouest pour ensuite basculer vers le nord-ouest ou le nord. Ces deux brises de mer peuvent former une ligne de convergence, notamment du côté de Béthune, de Saint-Omer ou de Hazebrouck et y renforcer l’instabilité, si instabilité il y a.

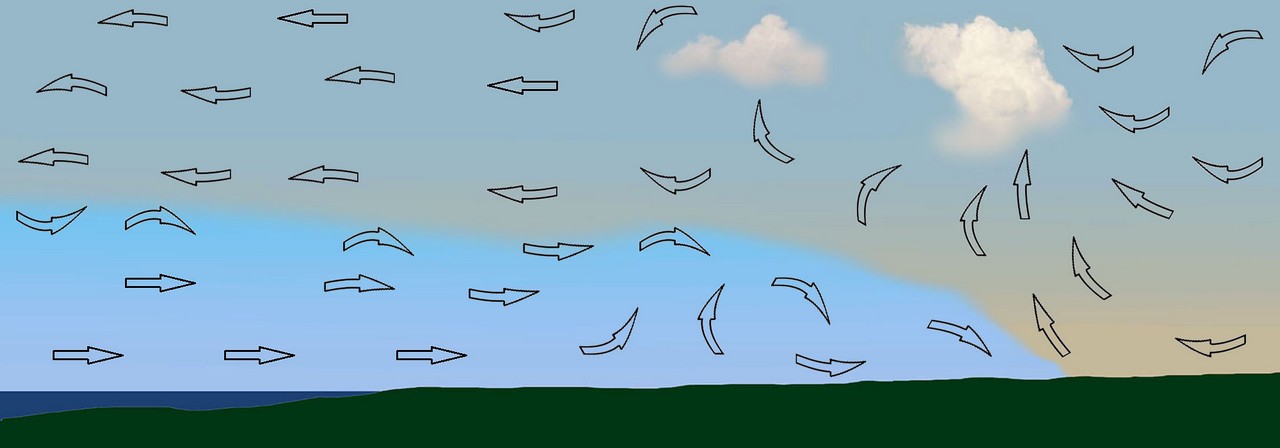

Ci-dessous, un petit schéma qui montre comme de l’instabilité peut se former sur le « front de brise de mer » (la limite jusqu’où arrive la brise de mer) et, a fortiori, la rencontre de plusieurs brises de mer.

Brise de mer – illustration réalisée par les soins de MétéoBelgique

L’inversion couvercle

Il s’agit d’un phénomène essentiellement estival. Les terres réchauffées par le soleil réchauffent à leur tour l’air par le bas et celui-ci devient instable. Il arrive cependant qu’un air encore plus chaud, souvent venu d’Espagne avec effet de foehn au-dessus des Pyrénées, arrive jusqu’à chez nous et passe alors au-dessus de l’air un peu moins chaud du continent à nos latitudes. Il se forme alors une inversion, souvent entre 1000 et 2000 mètres, qui forme alors un frein à la convection.

| Altitude | Temprérature |

| 0 m | 30.8°C |

| 200 m | 28.4°C |

| 400 m | 26.3°C |

| 600 m | 24.4°C |

| 800 m | 22.4°C |

| 1000 m | 20.5°C |

| 1200 m | 18.5°C |

| 1400 m | 20.2°C |

| 1600 m | 21.0°C |

| 1800 m | 19.7°C |

| 2000 m | 18.2°C |

| 2200 m | 15.5°C |

| 2400 m | 14.0°C |

| 2600 m | 11.3°C |

| 2800 m | 9.9°C |

| 3000 m | 8.3°C |

Nous voyons, dans cet exemple, une décroissance rapide de la température entre 0 et 1200 mètres, qui est super-adiabatique dans les toutes basses couches et qui colle ensuite à l’adiabatique sèche. Puis la température remonte dans l’air encore plus chaud en provenance d’Espagne. Ensuite, la température décroit à nouveau rapidement, de l’ordre de 0,8°C par 100 mètres. C’est beaucoup pour les couches moyennes et surtout, cela permet un bourgeonnement rapide de tout nuage qui s’y trouverait.

Si l’humidité en surface est suffisante, la convection peut facilement s’enclencher, mais se verra arrêtée, dans l’exemple en question, vers 1200 mètres. La plupart des cumulus ne se développeront pas plus haut. Mais certaines ascendances (donc cumulus) pourraient, par inertie, quand même traverser la couche d’inversion et se retrouver, plus haut, à nouveau dans de l’air instable. À ce moment, en l’absence de nuages convectifs « concurrents », elles vont pomper à elles seules toute l’énergie convective disponible et former des orages puissants, à développement explosif.

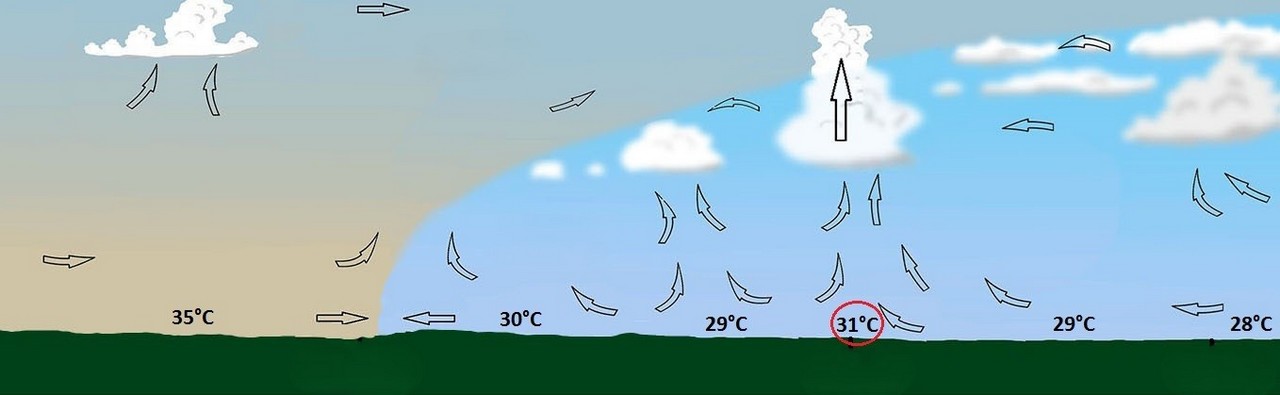

Un relief, une convergence des vents ou une petite hausse locale de la température peut donner ce petit coup de pouce supplémentaire. Ci-dessous, un air chaud et sec qui passe au-dessus d’un air un peu moins chaud et plus humide. La plupart des cumulus sont arrêtés par l’inversion mais, ici, un petit îlot de chaleur permet à l’un des cumulus de percer l’inversion et d’avoir, par la suite, un développement explosif.

Inversion couvercle – illustration réalisée par les soins de MétéoBelgique

La « Dry Line »

La « Dry Line », appelée chez nous « front de point de rosée », est un phénomène avant tout américain. Elle est surtout présente dans des États comme le Texas, l’Oklahoma ou le Kansas, et plus globalement dans la vaste région qu’on appelle la « Tornado Alley ».

Au printemps et en été, des hautes pressions tendent à se former sur l’Atlantique dont les eaux sont plus fraîches, ce qui entraîne sur une grosse moitié orientale des États-Unis des vents soufflant à prédominance de sud-est, amenant de l’air maritime humide et entre-temps réchauffé, d’abord sur les eaux plus chaudes du Golfe de Mexique, puis sur l’intérieur des terres.

Du côté ouest, une dépression orographique quasi-permanente sous le vent des Montagnes Rocheuses amène une circulation de sud-ouest qui apporte l’air très sec et encore plus chaud des déserts américains. Le point de rencontre de ces deux masses d’air se fait souvent sur le centre ou le centre-ouest des États-Unis. C’est là que se forme la « Dry Line », avec un passage sans transition d’un air très humide à un air très sec.

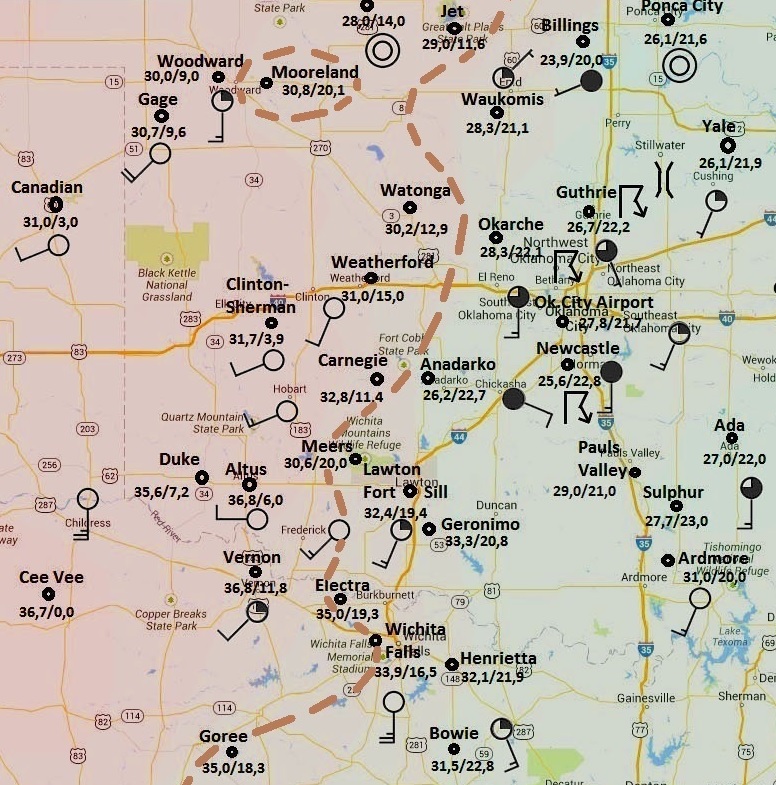

Ci-après, un exemple de « Dry Line » américaine, passant sur l’Oklahoma et le Texas, observée le 30 mai 2013. Le premier chiffre indique la température, le second, le point de rosée.

D

D

ry Line américaine – illustration réalisée par Belgorage

Premier chiffre : température ; second chiffre : point de rosée

Nous voyons qu’à l’est, les points de rosée sont tous supérieurs à 20°C tandis qu’à l’ouest, ils tombent rapidement en direction des 10°C, voire beaucoup moins. On voit aussi qu’à l’est, les nébulosités sont abondantes avec de nombreux orages, tandis qu’à l’ouest, le ciel est serein ou presque, avec des températures plus élevées et des vents très différents aussi de ceux que l’on rencontre à l’est de la ligne. Tout ceci constitue un cocktail très explosif, responsable des nombreuses tornades qui se produisent dans la région.

En Europe, la formation d’une « Dry Line » est beaucoup plus rare, mais dans des conditions idéales, elle peut se former aussi. Il s’agit alors d’un air très sec en provenance d’Espagne, avec effet de foehn sur les Pyrénées, qui se heurte sur nos régions à un air continental (ou maritime continentalisé) beaucoup plus humide et un peu moins chaud. La « Dry Line », lorsqu’elle s’avance, va alors passer au-dessus de l’air un peu moins chaud en formant une inversion couvercle telle que nous l’avons déjà décrite plus haut.

Le cisaillement du vent

On observe un cisaillement du vent lorsque l’on constate que la direction ou la vitesse du vent change avec l’altitude. Ici, nous allons surtout nous intéresser aux cisaillements directionnels du vent et sur leur effet sur les orages.

Dans une masse d’air à déplacement homogène, lorsque l’air est instable, un orage se formera dans le cadre d’un courant ascendant. Une fois arrivé à maturité, cet orage provoquera des précipitations qui vont tomber dans la « cheminée » d’ascendance, avec un courant descendant qui va finir par étouffer cette « cheminée » d’ascendance. Ces orages classiques, appelés aussi orages de chaleur, ont donc une durée de vie assez courte et présentent rarement des phénomènes vraiment violents. C’est l’averse rafraîchissante qui fait du bien après une journée trop chaude.

Lorsque les vents sont bien cisaillés (par exemple, de sud-est en surface, de sud-ouest dans les couches moyennes de l’atmosphère et d’ouest dans les hautes couches de l’atmosphère), tant le courant ascendant que le courant descendant d’un orage sont déviés, si bien que les précipitations et le courant descendant ne tombent plus dans la « cheminée » d’ascendance, mais à côté. Cela signifie en d’autres termes que la « cheminée » d’ascendance n’est plus étouffée par les précipitations et le courant descendant. L’orage va pouvoir survivre beaucoup plus longtemps et aura donc plus de temps de se développer jusqu’à devenir très violent.

Enfin, lorsque le cisaillement du vent est idéal, la cellule orageuse va se mettre à tourner sur elle-même (supercellule) avec la possibilité de devenir encore plus violente. Il faut savoir qu’une supercellule sur six parvient à produire une tornade.

Le « Triple Point »

Le « Triple Point » est aussi une réalité très américaine. Lorsqu’un front froid, en provenance du nord ou du nord-ouest, s’avance vers l’air chaud, il va rencontrer de l’air sec et très chaud du côté ouest, et de l’air humide et un peu moins chaud du côté est, les deux étant séparée par la « Dry Line ». En d’autres termes, le front froid va littéralement couper cette « Dry Line » en formant une tripartition des masses d’air : de l’air désertique au sud-ouest, de l’air tropical maritime (du Golfe du Mexique) au sud-est, et de l’air polaire au nord. C’est ce point de rencontre des trois masses d’air qui sera le théâtre d’orages particulièrement violents.

En Europe, nous avons aussi des « Triple Points ». Nous pouvons avoir la rencontre d’une masse d’air sec et torride au sud, une masse d’air (semi-)continental chaud et humide à l’ouest, et un air polaire maritime très frais à l’ouest ou au nord-ouest. Certaines tornades observées dans nos contrées ont un « Triple Point » de ce type comme origine.

Mais nous avons aussi un « Triple Point » de nature plus géographique tout près de notre pays, dans le nord de la France. Nous avons déjà évoqué les brises de mer de la Côte d’Opale et de la Côte Belge, qui ont des directions différentes et qui, à un certain endroit, peuvent buter l’une contre l’autre. Si en plus, le vent général vient de sud ou de sud-est, le point de rencontre de ce vent général avec les deux fronts de brise de mer formera aussi un « Triple Point » pouvant générer des supercellules très virulentes. Ces supercellules sont ensuite souvent entraînées vers l’ouest de la Belgique par les vents d’altitude, avec parfois de gros dégâts à la clé.

Voilà. Nous avons fait le tour des différents phénomènes pouvant entrer en ligne de compte et nous pouvons dès à présent passer à l’analyse détaillée de quelques-uns des orages de la période du 7 au 9 juin 2014.

Les deux supercellules du 7 juin

La supercellule de Wingene

Ici, nous allons revenir sur le phénomène de brise de mer, qui a directement influencé la formation de la supercellule responsable des gros grêlons sur la région de Wingene, en Flandre Occidentale, et qui est née près de Béthune en France.

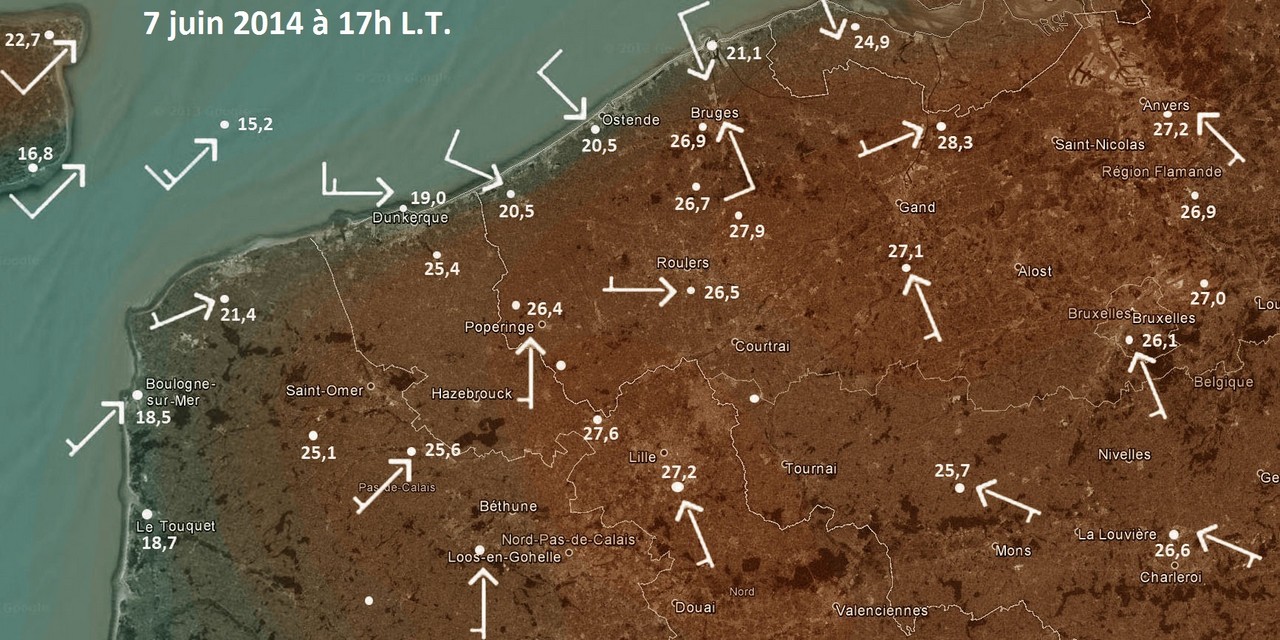

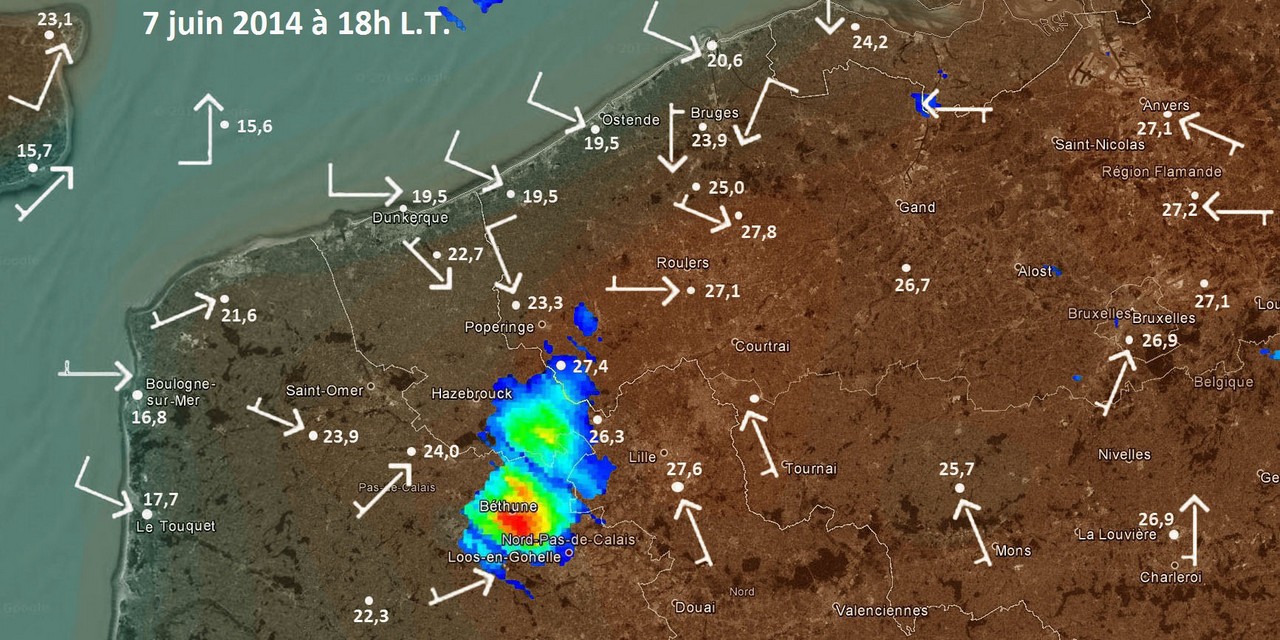

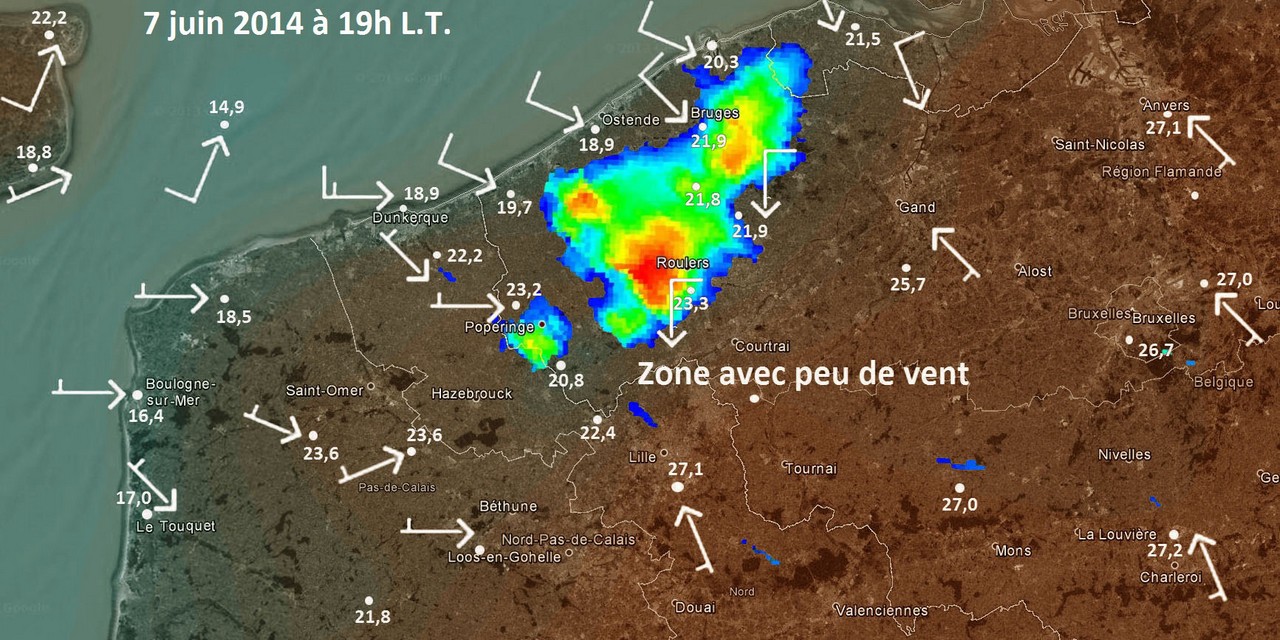

Les schémas ci-dessous reprennent l’évolution particulière de la brise de mer en ce jour du 7 juin 2014.

Sur la première carte, nous pouvoir voir que le vent général souffle de sud à l’intérieur des terres françaises, et avec une tendance sud-est sur l’intérieur des terres belges. Nous avons donc une brise de mer d’ouest à sud-ouest sur la Côte d’Opale, qui s’enclenche facilement et qui est quelque peu déviée par la circulation générale de sud. Et du côté de Dunkerque, la brise marine vient d’ouest, ce qui est aussi le résultat de la déviation par la circulation générale. Plus vers la côte belge cependant, la brise est plus contrariée que déviée par le vent général qui, là, souffle de sud-sud-est. Mais la brise de mer finit par s’imposer quand même, en soufflant de nord-nord-ouest.

Le premier schéma montre déjà bien comment une zone de convergence est en train de se mettre en place à une trentaine de kilomètres du littoral, quelque part près de la frontière belgo-française. Mais un basculement vers l’ouest (voire l’ouest-nord-ouest) de la brise de mer près de Boulogne, et une meilleure pénétration de la brise de mer belge va fortement repousser vers le sud le point de rencontre entre les fronts de brise de mer et ce, jusqu’à soixante kilomètres environ des côtes. La convergence est donc maximale près de Béthune, au Nord-Pas-de-Calais. Et c’est là que l’inversion sera percée, avec comme conséquence le développement explosif d’un orage. Les cisaillements directionnels du vent, quant à eux, donneront rapidement un caractère supercellulaire à l’orage en question.

Une demi-heure plus tard (18h30), l’orage fera son entrée en Belgique en déversant d’importantes précipitations sur Nieuwkerke en Flandre Occidentale. À 19 heures, nous assisterons à une division de la cellule orageuse, avec un « moteur droit » qui arrivera à l’apogée de son développement, soit un stade supercellulaire prolongé.

Comme le montre le schéma ci-dessus, l’orage se trouve à présent au-dessus de Roulers, et il y a désormais interdépendance des causes et conséquences, c’est-à-dire que d’une part, le front de brise de mer détermine le parcours de la supercellule et que d’autre part, la supercellule, en attirant le vent de mer, détermine la position du front de brise de mer.

À 20 heures, l’orage arrive déjà à la frontière belgo-néerlandaise après avoir laissé dans son sillage d’importants dégâts liés à la grêle, notamment à Wingene où la supercellule a fait son passage remarqué vers 19h15, avec des grêlons d’un diamètre de 6 à 7 centimètres ! Une rafale de 98 km/h y est également mesurée.

Le schéma suivant montre la position de cet orage à 20 heures, mais aussi déjà la naissance de la future supercellule bruxelloise, dans la région d’Ath.

.jpg)

Documentation consultée pour la réalisation de ces quatre cartes : Infoclimat, Wunderground, KNMI, Google Earth

La supercellule de Bruxelles

La supercellule de Bruxelles a eu un mode de formation moins évident à cerner. On aurait pu croire, a priori, que la cellule de Bruxelles ait été liée à celle de Wingene, mais une analyse minutieuse des données de nombreuses stations, y compris celles de particuliers, permet d’exclure cette hypothèse. Nous allons donc nous pencher sur les conditions climatiques précises qui ont régné dans les régions d’Ath et de Bruxelles, ainsi que dans les alentours, pour chercher à comprendre ce qui s’est passé.

Commençons par une simple description du temps, centrée sur la région qui nous intéresse.

Dans et autour de Bruxelles, nous observons d’abord une rapide montée des températures en matinée, avec une pointe de 27°C vers midi. Le vent souffle de sud-est et le ciel est quelque peu voilé avec des cirrus spissatus, qui toutefois n’empêchent le soleil de briller que par moment. Nous avons donc une instabilité de basses couches jusqu’à 700-800 mètres environ. Au-dessus, sans qu’on puisse véritablement parler d’inversion, nous avons une couche de stabilité quand même, une sorte de couvercle donc, qui empêche tout cumulus de se former.

Vers midi et en début d’après-midi, le ciel devient nettement plus nuageux, avec un voile d’altitude tendant vers le cirrostratus, quelque stratocumulus et surtout des altocumulus qui bourgeonnent en castellanus. Une forte instabilité est présente dans les couches moyennes, mais en surface, le vent tourne à l’ouest-sud-ouest avec quelques petites rafales, et la température baisse de plusieurs degrés. Une zone de convergence préfrontale vient donc de passer, beaucoup trop tôt en journée.

Une inversion se met donc en place et, avec le manque de soleil, elle semble très difficile à percer. En outre, la nouvelle direction du vent fait disparaître tout cisaillement important avec les vents d’altitude, orientés au sud-ouest dès le départ, ce qui rend la situation encore moins favorable aux orages.

Mais une deuxième ligne de convergence suit. Le vent, progressivement, revient au secteur sud-est, le ciel s’éclaircit à nouveau, avec cirrus et altocumulus, et les températures remontent à nouveau, pour se maintenir ensuite à 27°C jusque passé 20 heures.

Essayons maintenant de reconstituer (en extrapolant à partir des modèles, comparés aux sondages réels) le profil atmosphérique à 20 heures au-dessus du centre du pays.

| Pression | Altitude | Température |

Vent |

| 1005 hPa | 0100 m | 27°C | SSE 04 km/h |

| 0950 hPa | 0580 m | 22°C | SSE 15 km/h |

| 0925 hPa | 0790 m | 20°C | S 20 km/h |

| 0850 hPa | 1510 m | 14°C | S 30 km/h |

| 0840 hPa | 1610 m | 14°C | S 30 km/h |

| 0700 hPa | 3120 m | 04°C | SSW 50 km/h |

| 0500 hPa | 5760 m | –15°C | SW 70 km/h |

Nous voyons que d’une part, les cisaillements du vent sont à nouveau présents et que d’autre part, l’instabilité est rétablie dans les basses couches. Dans les couches moyennes, l’instabilité reste présente aussi, avec là, une décroissance de 0,7°C par 100 mètres environ. En outre, l’inversion a été bien rognée par ce retour d’air chaud en surface en fin d’après-midi et en soirée, mais il est probable qu’il en reste un petit quelque chose. La thermique à elle seule n’aura pas réussi à venir à bout de cette inversion. Il faudra donc un élément de plus, d’ordre dynamique.

Étudions à présent la situation des vents. Reprenons pour cela la carte de 20 heures, déjà analysée dans le cadre de la cellule de Wingene.

.jpg)

Pour la supercellule de Bruxelles, née près d’Ath, nous ne voyons malheureusement rien de particulier ici. Près des lieux de sa formation, il y a une zone de vents très faibles, avec d’une part un flux méridional bien à l’est de la zone, et d’autre part un flux occidental bien à l’ouest, délimité par un front de brise de mer qui est trop éloigné pour avoir une influence sur la cellule étudiée ici.

Un coup d’œil sur la circulation à quelques centaines de mètres d’altitude nous éclaire cependant la lanterne.

Source : Météociel

Il s’agit ici des prévisions à très court terme du modèle GFS pour un niveau situé vers les 550-600 mètres d’altitude. En regardant les flèches sur la Belgique, nous voyons très bien la rencontre, au-dessus du centre du pays, d’un flux de sud et d’un flux de sud-ouest. C’est en effet la deuxième zone de convergence préfrontale. On peut cette fois affirmer, sans grand risque de se tromper, que le modèle a très bien calculé la situation.

On peut donc en conclure que deux éléments ont permis l’explosion de cette cellule :

a) Un apport thermique dans les basses couches, quelque peu inhabituel pour l’heure tardive du jour, qui a (re)déstabilisé l’atmosphère et qui a rogné l’inversion de telle manière qu’elle n’était plus infranchissable ;

b) Une deuxième ligne de convergence préfrontale, peu visible en surface, mais active dès les premières centaines de mètres d’altitude, qui a mis en place les forçages nécessaires à la naissance de la cellule.

Les orages du 8 juin

Après les deux supercellules avérées de la veille (et une probable ayant sévi sur le nord du pays), la journée du 8 juin est tout aussi intéressante. Cela dit, à la différence de la veille, les orages se produiront en deux épisodes distincts, séparés par une journée presque entière. De fait, le premier épisode se réalisera en début de matinée et le second, à la nuit tombée.

Lever de soleil dans la région de Lavaux-St-Anne en province de Namur.

Crédit photo : Samina Verhoeven

Ainsi, tout commence vers 7 heures du matin, avec la remontée d'un système convectif de méso-échelle depuis la France, qui nous arrive sous une forme très atténuée. Cependant, celui-ci nous réserve quelques surprises, avec la réactivation localisée de certains noyaux convectifs, notamment du côté de Revin, dans le département des Ardennes en France. Là, une cellule en phase de maturation se divise en deux orages intenses, dont l'un se constitue en supercellule probable.

Alors que l'une des deux cellules se dirige vers Philippeville, en province de Namur, la seconde – celle qui est suspectée d'être une supercellule – prend la route de Gedinne, située dans la même province. Le grondement du tonnerre y est continu sous un nuage à base élevée.

Plus tard, cette cellule effectuera une nouvelle division, dont l'une des parties rencontrera celle s'étant précédemment dirigée vers Philippeville, tandis que l'autre évoluera en un système plus étendu en formant un écho en arc sur la province de Liège vers 9h45. Après le passage de ce système, le soleil se remettra à briller de mille feux sur tout le pays. Cependant, cela ne rendra pas la situation atmosphérique moins compliquée car les cellules, même après avoir quitté notre pays, continueront à avoir leur effet sur les basses couches de l’atmosphère. En effet la zone orageuse, même dans ses parties les moins actives, va fortement entraver le réchauffement diurne en matinée. C’est ainsi que vers midi, la température ne dépasse pas les 20-22°C en de nombreuses régions, avec un taux d’humidité relativement élevé. Par la suite, les basses couches se réchaufferont et se dessècheront quelque peu grâce à de larges éclaircies, mais l’inversion qui s’était formée vers 1000 mètres ne parviendra pas à se résorber.

En outre, le vent tend à souffler de nord à nord-est, un effet combiné de l’outflow des orages, toujours présents le long de la frontière germano-néerlandaise et plus tard sur le nord de l’Allemagne, et d’une hausse de pression locale sur les eaux encore froides de la Mer du Nord.

Source : KMNI

N.B. : la ligne bleue discontinue a été ajoutée par les soins de MétéoBelgique

Ce petit anticyclone fait sentir ses effets même au-delà du front quasi-stationnaire situé près des côtes de la Mer du Nord. Cela signifie que ce front n’est pas tout à fait imperméable, l’air frais parvient à s’infiltrer dans les basses couches et à former un pseudo-front quelques 200 kilomètres plus au sud (marqué par une ligne bleue discontinue sur la carte).

Cette situation nous vaut une accalmie durant une bonne partie de la journée du 8 juin, avec un temps agréable, modérément chaud (avec la petite brise rafraîchissante de nord à nord-est) et une convection arrêtée vers 1000 mètres d’altitude par une inversion coriace. Ce pseudo-front préfigure déjà la « dry line » qui affectera le lendemain la France, le Luxembourg et l’Allemagne, ainsi que l’extrême sud de notre pays. Mais pour le moment, les différences d’humidité ne sont pas encore assez marquées pour qu’on puisse parler de « dry line ». Par contre, une différence de température se fait déjà sentir de part et d’autre de la ligne, avec près de 30°C en Gaume et « seulement » 26 à 27°C au nord du massif ardennais, c’est-à-dire en Basse et Moyenne Belgique.

La photo qui suit nous montre les cumulus bloqués par l’inversion dans le ciel de Diepenbeek.

Webcam de Diepenbeek

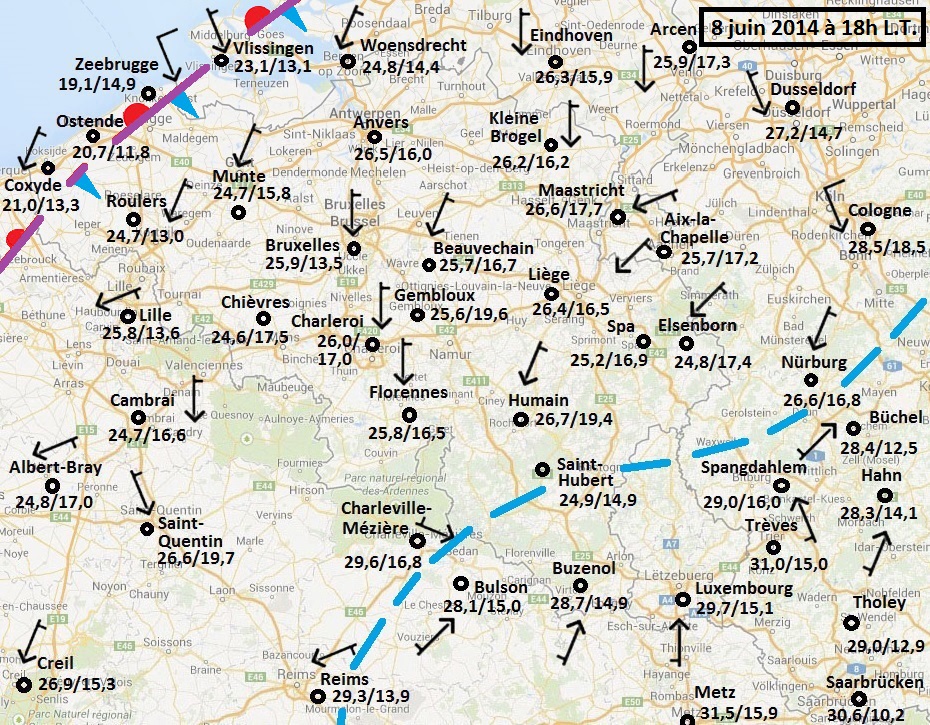

Cartographions à présent ces trois zones d’influence sur la Belgique.

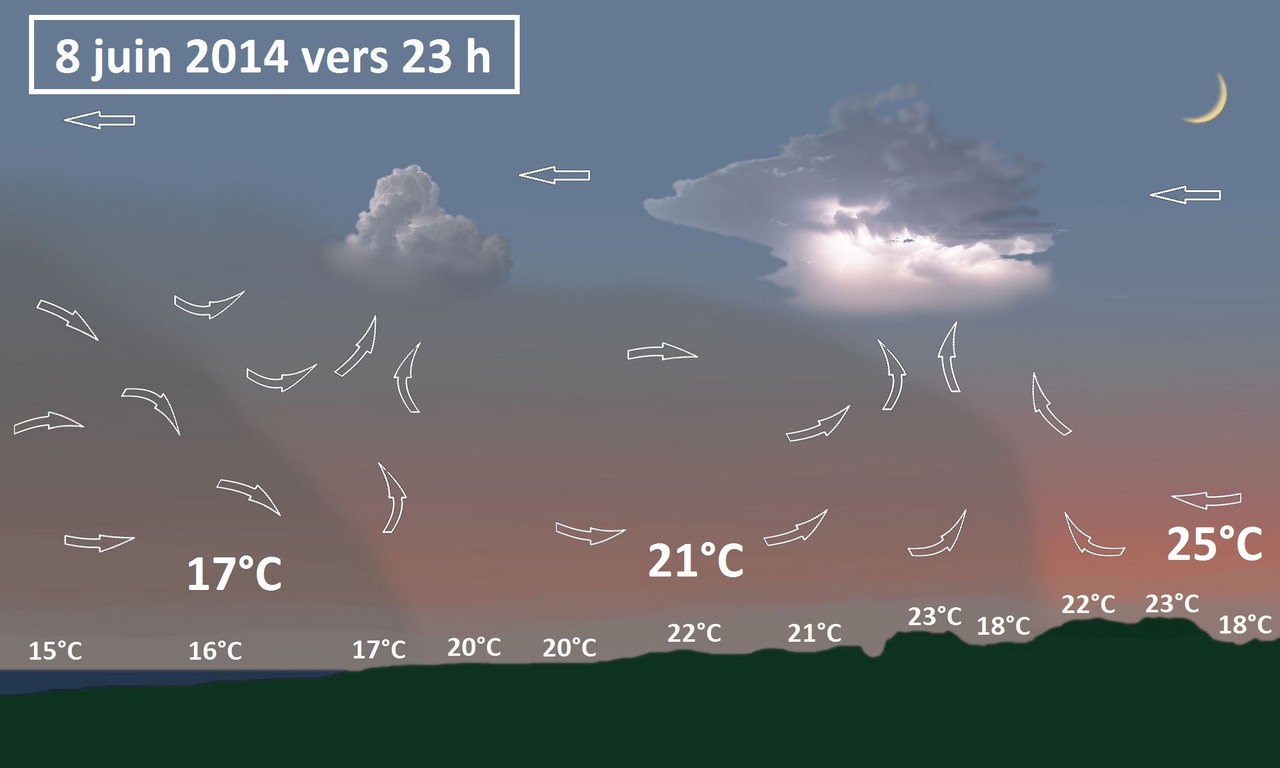

Nous constatons que le pseudo-front serpente entre Reims et Saint-Hubert pour continuer ensuite sur le nord du Luxembourg et sur l’Allemagne. Le front lui-même ne représente plus grand chose et a été plus ou moins absorbé par le front de brise de mer (d’où le comportement quelque peu atypique de la brise de mer). Plus tard dans la soirée, ce patron atmosphérique à méso-échelle ne bougera guère. Cependant dans les très basses couches, les différences s’amenuisent rapidement dès le coucher du soleil. Vers 23 heures, il fait 20-21°C un peu partout (un peu plus sur les plateaux, un peu moins dans les vallées et les basses plaines). Mais à 200-300 mètres au-dessus du sol, les trois zones restent parfaitement reconnaissables, comme le montre le schéma ci-dessous.

Illustration réalisée par les soins de MétéoBelgique

À la limite de chacune de ces zones d’influence, des zones d’ascendance et de convergence se sont mises en place, ou plutôt, ont survécu après la tombée de la nuit, en partie en raison des maxima de vent nocturnes qui se sont formés au sommet de l’inversion de basses couches. Et c’est là que les conditions vont être réunies pour des orages, parfois supercellulaires, d’une violence inouïe, avec de très fortes précipitations, des grêlons de 3 à 4 centimètres et une activité électrique intense, principalement caractérisée par des éclairs intranuageux.

Une supercellule, notamment, suit le couloir à l’est (entre l’air chaud et l’air tiède), de Mariembourg (près de Couvin) jusqu’à Hürtgenwald (Eifel en Allemagne) en passant par Dinant, Durbuy et Spa et en parcourant ainsi près de 150 à 160 km. On y observe notamment de très fortes chutes de grêle, heureusement dans des régions peu habitées. Aux stations officielles, les précipitations sont plutôt modestes : 14 mm à Dourbes, 11 mm à Florennes, 12 mm à Spa et 14 mm à Aix-la-Chapelle (relevés du 8 juin à 20h au 9 juin à 8h), mais il est probable que des précipitations bien plus fortes soient passées entre les mailles du filet.

Grêlons récoltés à Tinlot. Crédit photo : « Fred l’Apiculteur » (MétéoBelgique)

Une autre supercellule suit le couloir à l’ouest (entre l’air tiède et l’air frais), de Thérouanne (au sud de Saint-Omer en France) jusqu’à Hoogstraten (à la frontière belgo-néerlandaise au sud de Breda) en passant par Aalter, Lokeren et Anvers et en parcourant près de 160 à 180 km. Cette supercellule se divise en deux, avec le moteur droit (le principal) qui va vers Hoogstraeten et le moteur gauche (le plus faible) qui va vers Bergen-op-Zoom et Aalburg aux Pays-Bas. Cet ensemble est également responsable de chutes de gros grêlons (jusqu’à 7 cm à Lokeren) et de fortes précipitations au nord de Gand (23 mm).

Les orages du 9 juin

Après les orages localement très violents de la nuit du 8 au 9 juin, une nouvelle zone orageuse se profile dans la Botte du Hainaut dès le milieu de la matinée. À Gerpinnes notamment, la « Marche Sainte-Rolende » a dû être interrompue pendant près d’une heure en raison de la violence des intempéries.

Mais c’est surtout sur l’est des provinces du Brabant Wallon et du Brabant Flamand que les orages font parler d’eux en cette matinée, avec des inondations à la clé.

Une cellule vigoureuse passe notamment près de Bertem (entre Bruxelles et Louvain) vers 11h30, soit seulement une demi-heure seulement après son passage sur Gerpinnes.

Ambiance un peu grise d’un orage en matinée, région de Bertem

Crédit photo : Samina Verhoeven

Cet orage, aux allures a priori assez grises, produit cependant beaucoup de pluie et de vent, avec même une petite grêle et une activité électrique notoire. Ce système, en remontant vers le nord-est, maintient une forte activité en atteignant la région de Mol en province d'Anvers, où une personne est portée disparue après le passage du système.

Par la suite, une accalmie s’installe, sous le soleil mais avec la présence d'une instabilité grimpant progressivement aux alentours de 3000J/kg de MLCAPE voire davantage, ce qui est extrême pour nos régions. Le nombre important de castellanus dans le ciel laisse d’ailleurs présager le pire. En plus de cela, les modèles météorologiques voient une dynamique atmosphérique structurée se mettre en place en cours d'après-midi et en soirée. Mais pour bien comprendre cette journée, il faut aller beaucoup plus loin que les modèles. En effet, nos contrées sont affectées par un phénomène certes fréquent aux États-Unis, mais assez rare chez nous : une « dry line » qui effleure le sud de notre pays.

Une « dry line », comme nous l’avons vu précédemment, est un front de point de rosée. Dans le cas présent, elle sépare une masse d’air humide et chaude, stagnant sur la plus grande partie de la Belgique, d’une masse d’air beaucoup plus sec et plus chaud encore, se trouvant sur l’est de la France, le Luxembourg, le centre-sud de l’Allemagne et… l’extrême sud de notre pays. On se croirait en pleine Tornado Alley, aux États-Unis…

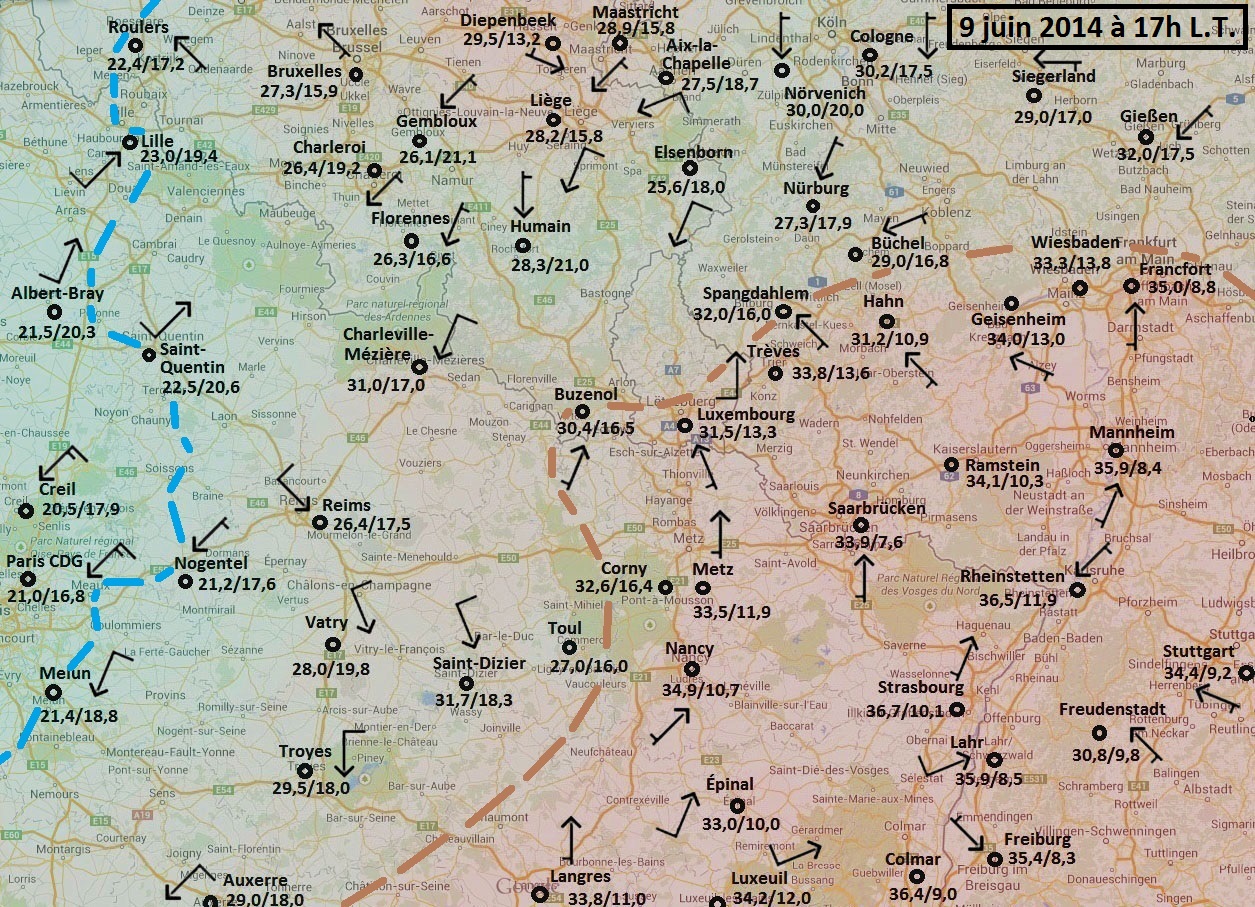

Documentation pour la réalisation de cette carte : Ogimet, Infoclimat, Wunderground, Google Maps

Premier chiffre : température ; second chiffre : point de rosée

Et comme aux États-Unis, la « dry line » ondule, présente des renflements ou excroissances. Comme aux États-Unis, la rencontre de l’air sec avec l’air humide est tantôt abrupte, tantôt plus progressive, avec une large zone de mélange entre les deux masses d’air. C’est le cas au sud de notre pays, où l’air vraiment sec ne touche pas la Belgique, mais bien l’air mélangé qui arrive jusqu’à Buzenol. Du côté d’Auxerre par contre, et plus exactement à Chatillon-sur-Seine, le passage de l’un à l’autre est très net, avec une chute très brutale du point de rosée quand la « dry line » avance un peu, et une remontée tout aussi soudaine du point de rosée quand la « dry line » recule à nouveau. Et c’est tout aussi vrai à l’autre bout de la « dry line », juste au nord de Wiesbaden et de Francfort. Mais là, c’est le relief qui retient l’air humide au nord.

À l’intérieur de la zone sèche, l’humidité relative tombe parfois très bas, jusqu’à 21% par exemple à Nancy à 18h (par 35°C), et jusqu’à 18% à Strasbourg à 16h (par 36°C). En Allemagne, des humidités relatives inférieures à 20% sont notamment relevées à Francfort, Freiburg et Stuttgart (jusqu’à 16% même)

Ciel presque sans nuages du côté sec de la « dry line », ici près de Thionville (France)

Webcam Serémange-Erzange

Ce qui est par contre tout à fait différent de l’Amérique, c’est la cause du phénomène. Ici, nous n’avons pas affaire à une rencontre entre l’air tropical maritime et l’air tropical continental, mais à un ancien front de rafales qui a propagé dans les basses couches un air humide issu d’orages qui ont sévi précédemment dans la région et qui continuent à sévir dans des régions plus éloignées.

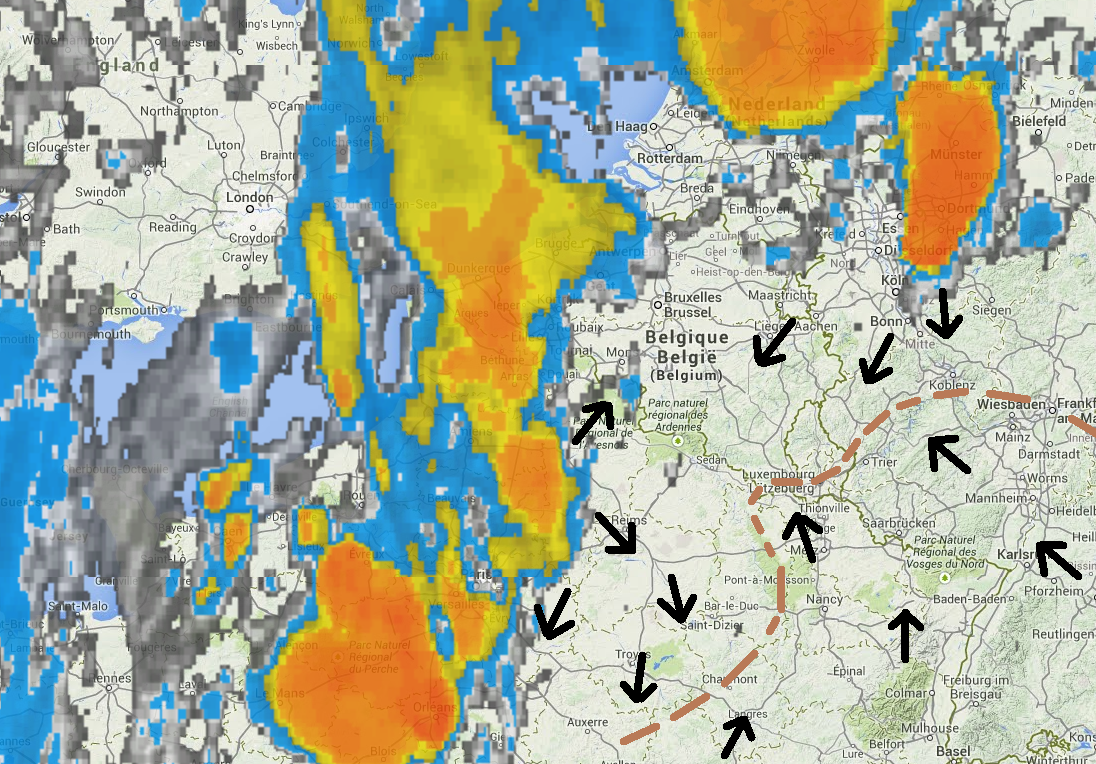

La carte suivante reprend la même « Dry Line » (qui est aussi un pseudo-front), mais dans le contexte des orages.

Carte satellite : Wunderground ; Dry Line ajoutée par les soins de MétéoBelgique

Nous pouvons constater, sur cette carte, qu’au nord de la « dry line », l’« outflow » des anciens orages tend à rejoindre l’« outflow » des nouveaux orages en provenance de France. Ceci va créer une nouvelle zone de convergence près de la frontière belgo-française et réactiver les orages sur la Belgique. Les deux zones de convergence (l’une créé par la « Dry Line » et l’autre, par les deux outflows orageux) vont se croiser et former une sorte de « triple point » non loin de Saint-Hubert. Et voilà le résultat !

Arcus développé par l'orage probablement supercellulaire sévissant à Saint-Hubert

Crédit photo : Samina Verhoeven

Une bonne demi-heure plus tard, soit vers 18h30, c'est un déluge de grêlons, ceux-ci atteignant parfois 6 cm tout en étant accompagnés par de puissantes rafales de vents et d'une activité électrique importante. Le vent et la pluie sont même tels que le paysage devient méconnaissable, avec toutes les formes de ce paysage qui s’estompent.

Arrivée brutale des précipitations et de coups de vent générés par l'orage

Crédit photo : Samina Verhoeven

Une fois l'orage passé, l’on peut observer des mammatus exceptionnels.

Crédit photo : Samina Verhoeven

Quelques deux heures plus tard, c’est l’apocalypse à Dusseldorf, en Allemagne, avec un vent se met à souffler à 144 km/h. On y déplorera 3 morts et 11 blessés, tandis que quelques 22.500 des 69.000 arbres de la ville subiront d’importants dégâts. D’autres villes comme Cologne, Essen et Krefeld seront durement touchées aussi.

En Belgique pendant ce temps, les éléments se calment à nouveau, mais très temporairement. Une nouvelle offensive orageuse nous attend encore, et elle abordera le pays vers trois heures du matin.

Des dégâts important dus au vent sous les orages (sans doute des rafales descendantes) ont été signalés dans le pays ce 9 juin 2014,

et particulièrement à l'est de notre pays, comme ici à Xhoffraix,

Crédit phtoto : Alexis Papapanaytou

Les orages de la nuit du 9 au 10 juin

Bien que plus classique d’un point de vue orageux, la nuit du 9 au 10 juin 2014 apportera encore un lot d'orages faisant suite à l'extraordinaire période que nous avons connue durant les trois jours précédents. Les précipitations de ces orages, qui s’ajoutent souvent à celles des orages du 9 juin, donnent des totaux conséquents sur presque l’ensemble du pays.

Voici quelques valeurs (relevés du 9 juin à 8h au 10 juin à 8h) :

Thuin 43,9 mm

Gosselies 34,0 mm

Gorsem 25,5 mm

La Hestre 24,8 mm

Sivry 23,9 mm

Mont-Rigi 23,1 mm

Strée (Huy) 22,9 mm

Genk 21,9 mm

Kleine Brogel 20,0 mm

Presque partout, on a relevé au moins 10 mm d’eau, sauf la Gaume, qui a été complètement épargnée.

Les jours suivants, l’air très chaud reste juste au sud de notre pays pendant que chez nous, les températures sont plus modestes. Mais les contrastes au niveau de l’humidité s’amenuisent peu à peu. Malgré cela, d’importantes précipitations, souvent orageuses, sont encore enregistrées au sud et à l’est du pays, avec 25,5 mm à Bièvre, 25,2 mm à Mont-Rigi, 22,0 mm à Saint-Hubert et 19,1 mm à Buzenol (relevés du 10 juin à 8h au 11 juin à 8h).

Le 11 juin, l’air chaud est certes encore présent sur le Grand-Duché du Luxembourg, l’Allemagne et l’est de la France, mais cet air ne touche plus notre pays. Plus aucune forte précipitation n’est observée dans le pays, l’épisode orageux est à présent terminé.

L'imposant MCS (Système convestif de méso-échelle) sur la Belgique, le 9 juin 2014 à 20h.

L'imposant MCS (Système convestif de méso-échelle) sur la Belgique, le 9 juin 2014 à 20h.

A noter l'ombre portée du nuage, trahissant sa haute altitude.

Conclusions

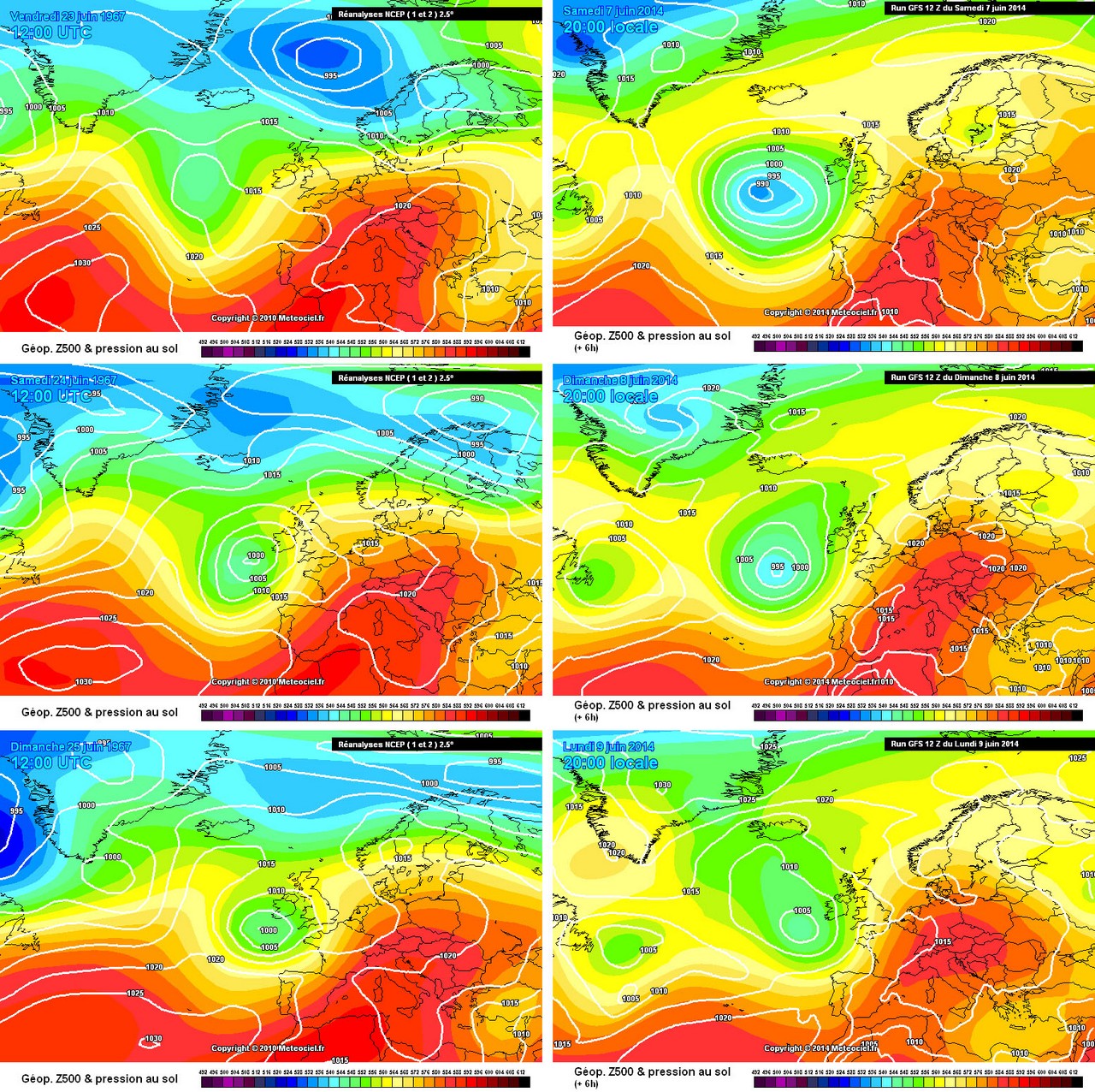

L’épisode des 7, 8 et 9 juin 2014 n’est pas sans rappeler l’épisode des 23, 24 et 25 juin 1967, sauf qu’en 1967, des tornades meurtrières ont accompagné l’événement. Déjà le 23 juin 1967, des tornades, encore de faible intensité, ont intéressé le Nord-Pas-de-Calais et la Picardie. Le 24 juin 1967, deux très fortes tornades s’abattent sur le Nord-Pas-de-Calais, une F4 sur Pommereuil et une F5 sur Palluel. Le 25 juin 1967, des tornades F3 touche Oostmalle (BE), Chaam (NL) et Tricht (NL).

En 2014, aucune tornade ne nous a été signalée. Pourtant la ressemblance entre les situations atmosphériques est troublante.

Réanalyses des NCEP (National Centers for Environmental Prediction)

À gauche, les 23, 24 et 25 juin 1967 ; à droite, les 7, 8 et 9 juin 2014

Bien sûr, une situation météorologique n’est jamais parfaitement l’autre, et il existe des différences, notamment dans les basses couches. Mais on peut dire, a priori tout au moins, que la situation de 2014 a même été plus explosive que celle de 1967. Pourtant, il n’y a pas eu de tornades. Pourquoi ? On ne le sait pas.

Au niveau du réchauffement climatique, la température en Belgique a augmenté d’environ 1,6°C entre 1967 et 2014. Tout porte donc à croire qu’à situation atmosphérique égale, les événements auraient dû être plus violents en 2014 qu’en 1967. Eh bien non. Tout est bien plus complexe qu’on pourrait le croire.

Nous ne sommes même pas en mesure de dire si les phénomènes orageux violents ont augmenté ou diminué dans le cadre du réchauffement climatique. Bien sûr, il existe des recensements, réalisés par des traqueurs d’orages, des enquêteurs de terrains et différents autres observateurs, et ces recensements deviennent de plus en plus précis. Toutefois, des recensements couvrant la quasi-totalité du territoire belge ne remontent qu’à quelques dizaines d’années.

Les réseaux sociaux et les communications par smartphone ont considérablement augmenté les cas rapportés, et presque plus aucun orage, et a fortiori tornade, ne passe entre les mailles du filet. Ce n’était pas le cas avant. Même des tornades de forte intensité n’avaient aucune couverture médiatique lorsqu’elles passaient sur des zones peu habitées. Un cas flagrant : les tornades du 1er juin 1927. Une tornade relativement modérée (entre F1 et F2) est passée sur Laeken (Bruxelles) en y provoquant pas mal de dégâts. Cette tornade a fait la une des actualités de l’époque. D’autres tornades bien plus puissantes (F3 voire F4) sont passées sur Willebroek, Franc-Waret et Lommel, mais n’ont pratiquement pas été commentées par la presse. Ce n’est que récemment qu’on les a reprises dans les recensements. Mais combien il y en a d’autres qui sont complètement oubliées ?

.jpg)

Tornade sauvée de l’oubli par un certain M.C. Vestibule, qui a illustré le phénomène.

Il s’agit d’une tornade qui s’est produite le 1er août 1888 entre Comines et le Mont Kemmel

C’est ce qui fausse les comparaisons entre les anciens recensements et les nouveaux. On a l’illusion que les cas de tornades (et de grêle, et de rafales descendantes) ne font qu’augmenter, alors que très probablement, ce n’est que la couverture médiatique qui est en train d’augmenter. En d’autres termes, une comparaison entre « avant » (c’est-à-dire avant le réchauffement climatique) et « maintenant » (avec le réchauffement climatique en cours) est jusqu’à présent impossible.

Les prévisions, elles aussi, restent compliquées. Certes, les modèles à mailles fines ne cessent de s’améliorer, de même que des indices tels que la CAPE (énergie convective), la CIN (inhibition convective, l’hélicité (permettant d’évaluer le risque de tornade) et bien d’autres encore. Mais la météorologie a tellement de paramètres qu’on n’est pas en mesure de les cerner tous. Combien de fois les modèles n’ont-ils pas sous-estimé ou surestimé les risques de phénomènes violents ? Ou alors ceux-ci ne se sont pas produits exactement où ils étaient prévus se produire. Ou encore, ceux-ci étaient d’une autre nature que celle prévue.

Même dans la Tornado Alley, aux États-Unis, où ils ont pourtant l’habitude des tornades, les tornades les plus puissantes et les plus nombreuses ne se produisent pas toujours dans la zone de « high risk », mais dans des zones de « moderate risk », voire même de « slight » ou « enhanced risk ».

Les tornades, et les orages en général ont encore leur mystère. Peut-être que l’intelligence artificielle arrivera à encore améliorer les modèles, et donc les prévisions à l’échelle locale, mais il restera sans doute impossible, pendant de longues années encore, d’évacuer un village parce que l’on sait à l’avance qu’entre 16h42 et 16h45, une tornade F3 y viendra détruire la moitié des maisons.

Sources

IRM : données de températures, précipitations, etc.

KNMI : cartes météorologiques

Infoclimat : données de températures, précipitations, etc.

Kachelmann Wetter : données de températures, précipitations, etc.

University of Wyoming : sondages atmosphériques

Météociel : consultation de différents modèles de prévision

Voir aussi sur notre site

Flash du 10 juin 2014 : infos sur les orages de la Pentecôte